纠错

人物生平

早年仕途

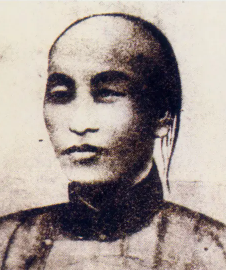

刘光第1859年出生于赵化镇西街。

刘光第幼年时,父死家贫,母亲王氏在艰难竭蹶中,咬牙送子读书。虽然家里穷得每天只能买三文钱豆渣作菜,但她仍对刘光第督学极严,刘光第亦发愤读书,往往是三更回家,鸡鸣即起。光绪六年(1880年),二十一岁的刘光第参加县考,为案首(童子试第一名),得到县官陈锡囹的赏识和帮助,得以继续攻读,游学于成都锦江书院。二十三岁中举人,二十四岁中进士,授刑部广西司主事。

刘光第在刑部供职达十余年。此间,他在北京南西门外修复了一座废圃和几间旧舍作为寓所。那里风景诱人,屋外柳树下有一醴泉,泉水清澈如珠,蜂蝶翩翩而至,环境十分幽静。刘光第居此期间,除上班例行公事外,不交往权贵,不应酬筵席,常是闭门读书,埋头著作。在刑部任职十多年,京中知道他的人还很少。当时刑部受贿成风,刘光第却从不接受,而且办事十分谨慎,一丝不苟。一次,刑部司寇因受贿某案.要他“枉法之”,遭到拒绝,因而得罪了上司,失去升官的机缘。这使刘光第看清了朝政的腐朽。

力推变法

光绪二十四年(1898年)二月,以康有为、梁启超为代表的变法维新运动,经过两年多的酝酿逐渐走向高潮。康有为发起成为以救亡图存为宗旨的“保国会”,刘光第偕同友人杨锐等欣然前往参加。四月十三日(6月11日),光绪帝在维新派的推动下,下诏“明定国是”,命康有为参赞新政,开始变法。七月,湖南巡抚陈宝箴以“器识宏远,廉正有为”,向光绪帝保荐刘光第。在召见时,刘光第向光绪帝力陈“国势艰危,与中外积弊,非力矫冗滥,无以图治”的变法主张,对论详直,为光绪帝所赏识。次日,光绪帝授予刘光第四品卿衔,军机章京行走,与谭嗣同、杨锐、林旭合称“军机四卿”,参与维新新政,总揽朝廷的纳谏大权。

这时的军机处,实际上成了变法维新的参谋部。当时光绪帝变法之心甚切,下诏求言,广开言路。因此,每日上奏的条陈多达数百起。刘光第与谭嗣同同值一班,整日批阅奏文,拟出处理意见呈光绪帝裁夺。在维新派的辅佐下,光绪帝颁布了“裁官、汰冗、节费、练兵、改科举之举,弛八旗之禁”等涉及政治、经济、军事、教育诸方面一系列诏书,以“决去雍弊”,使得“民心大振”。

无力回天

维新变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派利益,朝廷内部斗争加剧。刘光第目睹“国脉一丝悬鬼手”的朝局,深感“亲贵握权,母后掣时”的严重性。他一方面憎恨以慈禧为首的守旧势力,欲摆脱“当关老虎”,希望变法尽早获得成功;一方面又想在激烈的政治漩涡中洁身自好。他在写给弟弟的信中,就曾谈到由于自己居官清廉,不接受官场风行的“炭别’一类贿赂,而在争权夺利的朝廷中处境困难的事。他说,军机处官员每年可分银五百两(贪婪者远不止此),而他不愿分一文,往年倒赔之数尚小,现在“每年须于赔五百金”。又谈到在为军机处领班的亲王做寿时,同僚们都去祝贺,惟他不往。他早有“罢去返乡井”的打算,只是苦于无钱,而“现在皇上奋发有为,改图百度”,变法尚有一线希望,自己又受到信住,因此“急切不忍去耳”。

七月二十六日(9月11日),湖南守旧党曾廉给康有为、梁启超罗织了很多罪状,谓之“叛逆”,上书请杀。光绪帝交谭嗣同按条驳斥。谭嗣同表示愿“以百口保康、梁之忠,若曾廉之言属实,臣嗣同请先坐罪”。刘光第在一旁见了,也挺身而出,在谭嗣同的驳语后写上“臣光第亦请先坐罪”。对于这事,梁启超后来专门谈过。他说;“裴村之在京师,闭门谢客,故过从希焉。南海先生则未尝通拜答,但于保国会识一面。而于曾廉之事,裴村以死相救。呜呼,真古之人哉!古之人哉!”

慷慨就义

光绪二十三年(1898年)八月初六(9月21日),由于袁世凯的出卖,慈禧太后采取突然袭击,将光绪帝软禁起来,并用皇上的名义发布诏书,开始大肆搜捕和屠杀维新派。三天后,刘光第在军机处被捕入狱。他坚信自己的事业是正义的,神态自若。翌日,在京做官的四川人联名“具疏”,要求释放刘光第、杨锐等人。刑狱因狱词未具,欲审不能,见此着了慌。

八月十三日(9月28日),未加审讯,慈禧就下即行处斩之命。刘光第提出强烈抗议:“未讯而诛,何哉?”在去刑场的路上,他叹息说:“吾属死,正气尽!”临刑时,他又一次提出质问:“祖制虽强盗临刑呼冤,当复讯。吾辈纵不足惜,如国体何?如祖制何?”监斩者无言以对。文质彬彬的刘光第在生命的最后一刻显得异常顽强坚定。刽子手强按他跪下;他崛立不从,“神气冲夷,淡定如平日”。受刑后,头被砍了,身躯还“挺立不化’。围观的群众莫不为之惊心动魄,有的甚至拿出香蜡纸烛为他招魂。

刘光第死后,乡人把他的灵柩寄放在莲花庵内,外省来吊唁的人数以百计,京城的吊唁者更多。人们都说“刘君不死”,看到他家十分穷困,纷纷捐款赠物,其中有个不知名的吊唁者,留下银子百两而暗暗离去。

刘光第1859年出生于赵化镇西街。

刘光第幼年时,父死家贫,母亲王氏在艰难竭蹶中,咬牙送子读书。虽然家里穷得每天只能买三文钱豆渣作菜,但她仍对刘光第督学极严,刘光第亦发愤读书,往往是三更回家,鸡鸣即起。光绪六年(1880年),二十一岁的刘光第参加县考,为案首(童子试第一名),得到县官陈锡囹的赏识和帮助,得以继续攻读,游学于成都锦江书院。二十三岁中举人,二十四岁中进士,授刑部广西司主事。

刘光第在刑部供职达十余年。此间,他在北京南西门外修复了一座废圃和几间旧舍作为寓所。那里风景诱人,屋外柳树下有一醴泉,泉水清澈如珠,蜂蝶翩翩而至,环境十分幽静。刘光第居此期间,除上班例行公事外,不交往权贵,不应酬筵席,常是闭门读书,埋头著作。在刑部任职十多年,京中知道他的人还很少。当时刑部受贿成风,刘光第却从不接受,而且办事十分谨慎,一丝不苟。一次,刑部司寇因受贿某案.要他“枉法之”,遭到拒绝,因而得罪了上司,失去升官的机缘。这使刘光第看清了朝政的腐朽。

力推变法

光绪二十四年(1898年)二月,以康有为、梁启超为代表的变法维新运动,经过两年多的酝酿逐渐走向高潮。康有为发起成为以救亡图存为宗旨的“保国会”,刘光第偕同友人杨锐等欣然前往参加。四月十三日(6月11日),光绪帝在维新派的推动下,下诏“明定国是”,命康有为参赞新政,开始变法。七月,湖南巡抚陈宝箴以“器识宏远,廉正有为”,向光绪帝保荐刘光第。在召见时,刘光第向光绪帝力陈“国势艰危,与中外积弊,非力矫冗滥,无以图治”的变法主张,对论详直,为光绪帝所赏识。次日,光绪帝授予刘光第四品卿衔,军机章京行走,与谭嗣同、杨锐、林旭合称“军机四卿”,参与维新新政,总揽朝廷的纳谏大权。

这时的军机处,实际上成了变法维新的参谋部。当时光绪帝变法之心甚切,下诏求言,广开言路。因此,每日上奏的条陈多达数百起。刘光第与谭嗣同同值一班,整日批阅奏文,拟出处理意见呈光绪帝裁夺。在维新派的辅佐下,光绪帝颁布了“裁官、汰冗、节费、练兵、改科举之举,弛八旗之禁”等涉及政治、经济、军事、教育诸方面一系列诏书,以“决去雍弊”,使得“民心大振”。

无力回天

维新变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派利益,朝廷内部斗争加剧。刘光第目睹“国脉一丝悬鬼手”的朝局,深感“亲贵握权,母后掣时”的严重性。他一方面憎恨以慈禧为首的守旧势力,欲摆脱“当关老虎”,希望变法尽早获得成功;一方面又想在激烈的政治漩涡中洁身自好。他在写给弟弟的信中,就曾谈到由于自己居官清廉,不接受官场风行的“炭别’一类贿赂,而在争权夺利的朝廷中处境困难的事。他说,军机处官员每年可分银五百两(贪婪者远不止此),而他不愿分一文,往年倒赔之数尚小,现在“每年须于赔五百金”。又谈到在为军机处领班的亲王做寿时,同僚们都去祝贺,惟他不往。他早有“罢去返乡井”的打算,只是苦于无钱,而“现在皇上奋发有为,改图百度”,变法尚有一线希望,自己又受到信住,因此“急切不忍去耳”。

七月二十六日(9月11日),湖南守旧党曾廉给康有为、梁启超罗织了很多罪状,谓之“叛逆”,上书请杀。光绪帝交谭嗣同按条驳斥。谭嗣同表示愿“以百口保康、梁之忠,若曾廉之言属实,臣嗣同请先坐罪”。刘光第在一旁见了,也挺身而出,在谭嗣同的驳语后写上“臣光第亦请先坐罪”。对于这事,梁启超后来专门谈过。他说;“裴村之在京师,闭门谢客,故过从希焉。南海先生则未尝通拜答,但于保国会识一面。而于曾廉之事,裴村以死相救。呜呼,真古之人哉!古之人哉!”

慷慨就义

光绪二十三年(1898年)八月初六(9月21日),由于袁世凯的出卖,慈禧太后采取突然袭击,将光绪帝软禁起来,并用皇上的名义发布诏书,开始大肆搜捕和屠杀维新派。三天后,刘光第在军机处被捕入狱。他坚信自己的事业是正义的,神态自若。翌日,在京做官的四川人联名“具疏”,要求释放刘光第、杨锐等人。刑狱因狱词未具,欲审不能,见此着了慌。

八月十三日(9月28日),未加审讯,慈禧就下即行处斩之命。刘光第提出强烈抗议:“未讯而诛,何哉?”在去刑场的路上,他叹息说:“吾属死,正气尽!”临刑时,他又一次提出质问:“祖制虽强盗临刑呼冤,当复讯。吾辈纵不足惜,如国体何?如祖制何?”监斩者无言以对。文质彬彬的刘光第在生命的最后一刻显得异常顽强坚定。刽子手强按他跪下;他崛立不从,“神气冲夷,淡定如平日”。受刑后,头被砍了,身躯还“挺立不化’。围观的群众莫不为之惊心动魄,有的甚至拿出香蜡纸烛为他招魂。

刘光第死后,乡人把他的灵柩寄放在莲花庵内,外省来吊唁的人数以百计,京城的吊唁者更多。人们都说“刘君不死”,看到他家十分穷困,纷纷捐款赠物,其中有个不知名的吊唁者,留下银子百两而暗暗离去。

展开阅读全文 ∨

纠错

文学成就

刘光第自幼喜爱文学,著有《衷圣斋文集》和《衷圣斋诗集》。“衷圣斋”为刘光第自命之名。经后人增补,共收录有包括家传、墓志、游记、杂感等在内的散文54篇,诗歌260首。据说刘光第常常是“积稿逾尺厚”,他自己生前也说“新诗满竹树,未肯与人传”,可知其作品散佚者甚多。

刘光第最喜读杜甫、韩愈的诗,也擅长于作诗,其风格在韩、杜之间,题材以咏诵自然风光和感慨时事为多。他热爱故乡。巴蜀的津渡、幽林、古松、寺阁,以及生长在那里的蜻蜓、松鼠、八哥等,都成了他歌咏的对象。他留下的描写号称天下独秀的峨眉山的诗就有四十余首,其中《峨眉最高顶》写道:“白龙地上走轻雷,万瓦如霜日照开。诗客人天争秀骨,神僧埋地结真胎。三秦鸟道衣边接,六诏蛮云杖底来。南北风烟通一气,雪山西望是瑶台。”他漫游过许多地方,在他的眼底,瑰丽的山河就是祖国的化身,而祖国河山,处处使他激动。面对大好河山被帝国主义的侵略所蹂躏,他的心在痛哭。他在《上鲍爵帅春霆时方大修第》诗中写道:“将星耿耿钟夔岳,时局艰难待枕戈。臣子伤心在何处?圆明园外野烟多。”深沉地表达了在祖国危难之际的一颗与祖国同呼共吸的“臣子”之心,他的《梦中凡》《遗愤》等诗,既对国外反动派的侵略本性以无情揭露,又对导致祖国倍受凌辱的国内反动势力以诅咒,无不洋溢着他的拳拳爱国之心。

刘光第最喜读杜甫、韩愈的诗,也擅长于作诗,其风格在韩、杜之间,题材以咏诵自然风光和感慨时事为多。他热爱故乡。巴蜀的津渡、幽林、古松、寺阁,以及生长在那里的蜻蜓、松鼠、八哥等,都成了他歌咏的对象。他留下的描写号称天下独秀的峨眉山的诗就有四十余首,其中《峨眉最高顶》写道:“白龙地上走轻雷,万瓦如霜日照开。诗客人天争秀骨,神僧埋地结真胎。三秦鸟道衣边接,六诏蛮云杖底来。南北风烟通一气,雪山西望是瑶台。”他漫游过许多地方,在他的眼底,瑰丽的山河就是祖国的化身,而祖国河山,处处使他激动。面对大好河山被帝国主义的侵略所蹂躏,他的心在痛哭。他在《上鲍爵帅春霆时方大修第》诗中写道:“将星耿耿钟夔岳,时局艰难待枕戈。臣子伤心在何处?圆明园外野烟多。”深沉地表达了在祖国危难之际的一颗与祖国同呼共吸的“臣子”之心,他的《梦中凡》《遗愤》等诗,既对国外反动派的侵略本性以无情揭露,又对导致祖国倍受凌辱的国内反动势力以诅咒,无不洋溢着他的拳拳爱国之心。

展开阅读全文 ∨

纠错

人物轶事

当刘光第的灵柩运回四川船过三峡时,沿江人民结队相送,各码头纷纷燃香设供,临江祭奠。沿岸纤夫,自动帮助拉船,有时多达两百余人。由泸州转沱江,到达他的家乡富顺县赵化镇,家乡人民家家执香祭奠,人人戴孝痛哭。从全省各地赶来吊唁的人,络绎不绝。公祭文中有这样的话:“汉唐遗秽,邦国其怀!沟壑能填,白刃已蹈。”意即:慈禧真像吕后、武则天那样乱国乱政,杀戮忠良,而为了正气,志士仁人甘愿洒热血抛头颅斗争下去。在那样的时代下,一个小镇的人民能这样自发地为刘光第举行盛大的追悼会,敢说敢言,既是四川近代史上的壮举,也充分表明“刘君不死”。

展开阅读全文 ∨

纠错

人物评价

梁启超为之作传,康有为为之作挽联,称“孤旌特表六人中”。而其他人士,亦予其高度评价:“政府寮友见者,谓君子于政事无新旧畛域,斟酌最平允焉。 ”

刘光第,清末维新派的著名爱国诗人,戊戌六君子之一,他出生在富顺县赵化古镇西街的一栋房子里。戊戌六君子用六颗头颅压住了历史的天平,大清国只比刘光第多活了十三年。(央视网 评)

刘光第,清末维新派的著名爱国诗人,戊戌六君子之一,他出生在富顺县赵化古镇西街的一栋房子里。戊戌六君子用六颗头颅压住了历史的天平,大清国只比刘光第多活了十三年。(央视网 评)

展开阅读全文 ∨

纠错

后世纪念

坟墓

刘光第墓,原在赵化镇罗汉寺,1984年,经自贡市人民政府批准,将刘光第先生骨殖迁葬于富顺县城五府山的富顺革命烈士陵园后,供后人凭吊。由赵朴初为刘光第墓题写了墓碑。

故居

刘光第故居包括刘光第旧居、故居、明月楼及刘光第墓原址等4处,合并列为省级文物保护单位。刘光第旧居位于普安村4组,建筑占地面积73.1平方米。该旧居为刘光第生前生活学习之地,为单檐悬山式建筑,小青瓦屋面,穿斗式结构;通高5.6米,面阔3间,进深6.2米。明间门墙裙板、花窗装饰。

刘光第墓,原在赵化镇罗汉寺,1984年,经自贡市人民政府批准,将刘光第先生骨殖迁葬于富顺县城五府山的富顺革命烈士陵园后,供后人凭吊。由赵朴初为刘光第墓题写了墓碑。

故居

刘光第故居包括刘光第旧居、故居、明月楼及刘光第墓原址等4处,合并列为省级文物保护单位。刘光第旧居位于普安村4组,建筑占地面积73.1平方米。该旧居为刘光第生前生活学习之地,为单檐悬山式建筑,小青瓦屋面,穿斗式结构;通高5.6米,面阔3间,进深6.2米。明间门墙裙板、花窗装饰。

展开阅读全文 ∨

您可能感兴趣...

文章点评...

作者

李白

苏轼

白居易

杜甫

李清照

杨慎

辛弃疾

王维

曹雪芹

司马光

孔子

佚名

司马迁

陈继儒

孔尚任

罗贯中

孔颖达

陈寿

左丘明

韩婴

戴圣

蒲松龄

吴承恩

施耐庵

刘义庆

周公旦

公羊高

谷梁赤

干宝

冯梦龙

吴敬梓

王实甫

李昉

许仲琳

纪昀

元稹

王之涣

王建

西鄙人

李商隐

李汝珍

张华

孟子

子思

朱熹

颜师古

李端

刘希夷

宋之问

陆游

瞿佑

陶渊明

褚人获

凌濛初

陆人龙

李百川

朱松

李渔

洪昇

关汉卿

毛泽东

高明

高濂

吴文英

向滈

周紫芝

叶梦得

米芾

陈亮

章良能

周晋

刘因

朱彝尊

曾几

蔡确

范成大

纪映淮

刘向

欧阳修

虞似良

江淹

陈子昂

孟浩然

韦应物

卢纶

雍裕之

李涉

杜牧

汪遵

崔道融

庾信

晏几道

李之仪

项羽

虞姬

沙门郎思孝

耶律隆绪

耶律宗真

耶律洪基

张觉

微信公众号

微信小程序