纠错

生平

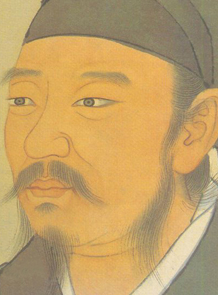

荀子(前313-前238),名况,时人尊而号为“卿”,赵国猗氏(今运城临猗)人,著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一。西汉时因避汉宣帝刘询讳,且“荀”与“孙”二字古音相通,故改称孙卿。曾三次出齐国稷下学宫的祭酒,后为楚兰陵(今山东兰陵)令。荀子于五十年始来游学于齐,至襄王时代“最为老师”,“三为祭酒”。后来被逸而适楚,春申君以为兰陵令,春申君死而荀卿废,家居兰陵,在此期间,他曾入秦,称秦国“治之至也”。又到过赵国与临武君议兵于赵孝成王面前。最后老死于楚国。

游学

《史记·孟子荀卿列传》记录了他的生平。荀(xún)子于五十岁(有学者认为传抄时误将十五改为五十)。始来游学于齐国,到襄王时代“最为老师”,“三为祭酒”。后来被逸而适楚,春申君以为兰陵令,春申君死而荀卿废,家居兰陵,韩非、李斯都是他的入室弟子,亦因为他的两名弟子为法家代表人物,使历代有部分学者怀疑荀子是否属于儒家学者,荀子也因其弟子而在中国历史上受到许多学者猛烈抨击。

荀子是第一个使用赋的名称和用问答体写赋的人,同屈原一起被称为“辞赋之祖”。

入秦

在此期间,他曾入秦,称秦国“治之至也”。又到过赵国与临武君议兵于赵孝成王面前。最后老死于楚国兰陵。他曾经传道授业,战国末期两位最著名的思想家、政治家——韩非、李斯,汉初政治家、科学家张苍均为其门下高足。著作集为《荀子》(唐代杨倞为其作注),因为荀子受历代学者的抨击,其注者不多。直至清代考据学兴盛,注释校订者才增加。现代研究荀子的学者也较古代为多,包括清代王先谦,民国时代的梁启雄。清末学者谭嗣同,在他的《仁学》中这样评价:(中国)二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。晚年的代表作有《劝学》。

帝术

《史记》记载李斯“乃从荀卿学帝王之术”,荀子的“帝王之术”,通过李斯后来的实践,体现出来。北宋苏轼在《荀卿论》中说:“荀卿明王道,述礼乐,而李斯以其学乱天下。”

游学

《史记·孟子荀卿列传》记录了他的生平。荀(xún)子于五十岁(有学者认为传抄时误将十五改为五十)。始来游学于齐国,到襄王时代“最为老师”,“三为祭酒”。后来被逸而适楚,春申君以为兰陵令,春申君死而荀卿废,家居兰陵,韩非、李斯都是他的入室弟子,亦因为他的两名弟子为法家代表人物,使历代有部分学者怀疑荀子是否属于儒家学者,荀子也因其弟子而在中国历史上受到许多学者猛烈抨击。

荀子是第一个使用赋的名称和用问答体写赋的人,同屈原一起被称为“辞赋之祖”。

入秦

在此期间,他曾入秦,称秦国“治之至也”。又到过赵国与临武君议兵于赵孝成王面前。最后老死于楚国兰陵。他曾经传道授业,战国末期两位最著名的思想家、政治家——韩非、李斯,汉初政治家、科学家张苍均为其门下高足。著作集为《荀子》(唐代杨倞为其作注),因为荀子受历代学者的抨击,其注者不多。直至清代考据学兴盛,注释校订者才增加。现代研究荀子的学者也较古代为多,包括清代王先谦,民国时代的梁启雄。清末学者谭嗣同,在他的《仁学》中这样评价:(中国)二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。晚年的代表作有《劝学》。

帝术

《史记》记载李斯“乃从荀卿学帝王之术”,荀子的“帝王之术”,通过李斯后来的实践,体现出来。北宋苏轼在《荀卿论》中说:“荀卿明王道,述礼乐,而李斯以其学乱天下。”

展开阅读全文 ∨

纠错

思想观点

荀子的思想偏向于经验以及人事方面,是从社会脉络方面出发,重视社会秩序,反对神秘主义的思想,重视人为的努力。孔子中心思想为“仁”,孟子中心思想为“义”,荀子继二人后提出“礼”、“法”,重视社会上人们行为的规范。以孔子为圣人,但反对孟子和子思为首的“思孟学派”哲学思想,认为子贡与自己才是继承孔子思想的学者。荀子认为人与生俱来就想满足欲望,若欲望得不到满足便会发生争执,因此主张人性有恶(详情参考易中天教授《先秦诸子之百家争鸣》),须要由圣王及礼法的教化,来“化性起伪”使人格提高。

荀子思想虽然与孔子、孟子思想都属于儒家思想范畴,但有其独特见解,自成一说。荀子提倡性恶论,常被与孟子的性善论比较。孔子、孟子在修身与治国方面提出的实践规范和原则,虽然都是很具体的,但同时又带有浓厚的理想主义成分。孔子竭力强调“克己”、“修身”、“为仁由己”等。而孟子则以“性善”为根据,认为只要不断扩充其“恻隐之心”、“羞恶之心”、“辞让之心”、“是非之心”、“求其放心”,即可恢复人的“良知”、“良能”,即可实现“仁政”理想。

与孔、孟相比,荀子的思想则具有更多的现实主义倾向。他在重视礼义道德教育的同时,也强调了政法制度的惩罚作用。

荀子对各家都有所批评,唯独推崇孔子的思想,认为是最好的治国理念。荀子以孔子的继承人自居,特别着重的继承了孔子的“外王学”。他又从知识论的立场上批判的总结和吸收了诸子百家的理论主张,形成了富有特色的“明于天人之分”的自然观、“化性起伪”的道德观、“礼仪之治”的社会历史观,并在此基础上,对先秦哲学进行了总结。

荀子思想虽然与孔子、孟子思想都属于儒家思想范畴,但有其独特见解,自成一说。荀子提倡性恶论,常被与孟子的性善论比较。孔子、孟子在修身与治国方面提出的实践规范和原则,虽然都是很具体的,但同时又带有浓厚的理想主义成分。孔子竭力强调“克己”、“修身”、“为仁由己”等。而孟子则以“性善”为根据,认为只要不断扩充其“恻隐之心”、“羞恶之心”、“辞让之心”、“是非之心”、“求其放心”,即可恢复人的“良知”、“良能”,即可实现“仁政”理想。

与孔、孟相比,荀子的思想则具有更多的现实主义倾向。他在重视礼义道德教育的同时,也强调了政法制度的惩罚作用。

荀子对各家都有所批评,唯独推崇孔子的思想,认为是最好的治国理念。荀子以孔子的继承人自居,特别着重的继承了孔子的“外王学”。他又从知识论的立场上批判的总结和吸收了诸子百家的理论主张,形成了富有特色的“明于天人之分”的自然观、“化性起伪”的道德观、“礼仪之治”的社会历史观,并在此基础上,对先秦哲学进行了总结。

展开阅读全文 ∨

纠错

后世评价

思想家

荀况是新兴地主阶级的思想家。他的学问渊博,在继承前期儒家学说的基础上,又吸收了各家的长处加以综合、改造,建立起自己的思想体系,发展了古代唯物主义传统。现存的《荀子》三十二篇,大部分是荀子自己的著作,涉及到哲学、逻辑、政治、道德许多方面的内容。在自然观方面,他反对信仰天命鬼神,肯定自然规律是不以人的意志为转移的,他曾说“天道有常,不为尧存,不为桀亡。”《荀子·天论》,是说,不应该由自然主宰人,而应该由人来主宰自然,同时也应顺应自然规律;在人性问题上,他提出“性恶论”,主张人性有“性”和“伪”两部分,性(本性)是恶的动物本能,伪(人为)是善的礼乐教化,否认天赋的道德观念。强调后天环境和教育对人的影响;在政治思想上,他坚持儒家的礼治原则,同时重视人的物质需求,主张发展经济和礼治法治相结合。在认识论上,他承认人的思维能反映现实。但有轻视感官作用的倾向。在有名的《劝学篇》中,他集中论述了他关于学习的见解。文中强调“学”的重要性,认为博学并时常检查、反省自己则能“知明而行无过”,同时指出学习必须联系实际,学以致用,学习态度应当精诚专一,坚持不懈。他非常重视教师在教学中的地位和作用,认为国家要兴旺,就必须看重教师,同时对教师提出严格要求,认为教师如果不给学生做出榜样,学生是不能躬行实践的。他也提出了“水则载舟,水则覆舟”。后来蒙恬、李斯、韩非等皆为荀子弟子。

文学家兼教育家

荀子的文章论题鲜明,结构严谨,说理透彻,有很强的逻辑性。语言丰富多彩,善于比喻,排比偶句很多,有他特有的风格,素有“诸子大成”的美称。他的文章已有语录体发展成为标题论文,标志着我国古代说理文趋于成熟。对后世说理文章有一定影响。《荀子》中的五篇短赋,开创了以赋为名的文学体裁;他采用当时民歌形式写的《成相篇》,文字通俗易懂,运用说唱形式来表达自己的政治、学术思想,对后世也有一定影响。荀况不愧为我国古代一位伟大的思想家和杰出的文学家、教育家。此外,荀子还是儒家的代表人物之一。

荀况是新兴地主阶级的思想家。他的学问渊博,在继承前期儒家学说的基础上,又吸收了各家的长处加以综合、改造,建立起自己的思想体系,发展了古代唯物主义传统。现存的《荀子》三十二篇,大部分是荀子自己的著作,涉及到哲学、逻辑、政治、道德许多方面的内容。在自然观方面,他反对信仰天命鬼神,肯定自然规律是不以人的意志为转移的,他曾说“天道有常,不为尧存,不为桀亡。”《荀子·天论》,是说,不应该由自然主宰人,而应该由人来主宰自然,同时也应顺应自然规律;在人性问题上,他提出“性恶论”,主张人性有“性”和“伪”两部分,性(本性)是恶的动物本能,伪(人为)是善的礼乐教化,否认天赋的道德观念。强调后天环境和教育对人的影响;在政治思想上,他坚持儒家的礼治原则,同时重视人的物质需求,主张发展经济和礼治法治相结合。在认识论上,他承认人的思维能反映现实。但有轻视感官作用的倾向。在有名的《劝学篇》中,他集中论述了他关于学习的见解。文中强调“学”的重要性,认为博学并时常检查、反省自己则能“知明而行无过”,同时指出学习必须联系实际,学以致用,学习态度应当精诚专一,坚持不懈。他非常重视教师在教学中的地位和作用,认为国家要兴旺,就必须看重教师,同时对教师提出严格要求,认为教师如果不给学生做出榜样,学生是不能躬行实践的。他也提出了“水则载舟,水则覆舟”。后来蒙恬、李斯、韩非等皆为荀子弟子。

文学家兼教育家

荀子的文章论题鲜明,结构严谨,说理透彻,有很强的逻辑性。语言丰富多彩,善于比喻,排比偶句很多,有他特有的风格,素有“诸子大成”的美称。他的文章已有语录体发展成为标题论文,标志着我国古代说理文趋于成熟。对后世说理文章有一定影响。《荀子》中的五篇短赋,开创了以赋为名的文学体裁;他采用当时民歌形式写的《成相篇》,文字通俗易懂,运用说唱形式来表达自己的政治、学术思想,对后世也有一定影响。荀况不愧为我国古代一位伟大的思想家和杰出的文学家、教育家。此外,荀子还是儒家的代表人物之一。

展开阅读全文 ∨

纠错

儒学地位

荀子在儒学体系中的地位,可以从以下三个方面加以理解:

1.荀学具有学术批判精神,具备兼容并包的意识,体现了战国百家争鸣走向学术交融的历史趋势。无论从哪个角度考察,《荀子非十二子》的学术史、思想史价值应该给予发掘。

2.荀子对儒学经典的传授居功甚伟。汉代儒学,不仅“礼学”出自荀学,“诗经学”乃至于“春秋学”都与荀学有关。清儒汪中著《荀卿子通论》认为“荀卿之学,出于孔氏,而尤有功于诸经”,并对荀子的“传经”作了详细考证,为经学史研究的学者所基本同意。当代大儒徐复观也曾高度评价荀子在经学史上的地位。

3.荀子密切关注现实世界的变化,充满事功精神。荀子讲学于齐、仕宦于楚、议兵于赵、议政于燕、论风俗于秦,对当时社会的影响不在孔孟之下。孔子不入秦,荀子却对秦政、秦俗多予褒奖,而同时批评其“无儒”。这说明他在坚持儒学的基本信念的前提之下,还在努力争取扩大儒家的政治空间。俯仰于政治与学术之间,荀子所体现的务实精神,应该是汉代儒宗董仲舒的取法对象。他们都为儒学适应时代环境、进而寻求新的发展作出了贡献。

1.荀学具有学术批判精神,具备兼容并包的意识,体现了战国百家争鸣走向学术交融的历史趋势。无论从哪个角度考察,《荀子非十二子》的学术史、思想史价值应该给予发掘。

2.荀子对儒学经典的传授居功甚伟。汉代儒学,不仅“礼学”出自荀学,“诗经学”乃至于“春秋学”都与荀学有关。清儒汪中著《荀卿子通论》认为“荀卿之学,出于孔氏,而尤有功于诸经”,并对荀子的“传经”作了详细考证,为经学史研究的学者所基本同意。当代大儒徐复观也曾高度评价荀子在经学史上的地位。

3.荀子密切关注现实世界的变化,充满事功精神。荀子讲学于齐、仕宦于楚、议兵于赵、议政于燕、论风俗于秦,对当时社会的影响不在孔孟之下。孔子不入秦,荀子却对秦政、秦俗多予褒奖,而同时批评其“无儒”。这说明他在坚持儒学的基本信念的前提之下,还在努力争取扩大儒家的政治空间。俯仰于政治与学术之间,荀子所体现的务实精神,应该是汉代儒宗董仲舒的取法对象。他们都为儒学适应时代环境、进而寻求新的发展作出了贡献。

展开阅读全文 ∨

纠错

籍贯考证

关于荀况的出生地,据司马迁在《史记》中的记载,荀况是赵国人,这没有什么争议的。但是,战国末期,赵国的疆域纵横两千里,荀子的出生地到底在何处,却是直到今天仍然众说纷纭的话题。以致于荀子现在成为历史名人中极少见的只有“国籍”,没有“故籍”、“户籍”。主要有以下两种说法。

山西新绛说

荀子祖籍古苟国。现今新绛县北之席村,原称荀城,即古荀国之都城。春秋时期荀国被晋国所灭。战国时期三家分晋之后,绛州一带本属魏国。但因秦、赵、魏之间的战争,国境线犬牙交错,时有变化。绛州一带曾属赵国。临近的稷山县廉城,相传即赵国大将廉颇屯兵之地。故司马迁在《史记》中为荀子与孟子合写列传时,称荀子为赵国人。新绛城内龙兴寺发现《荀子故里》石匾额一块。当地至今流传着关于荀子的传说。

山西安泽说

学者研究确认了随着历史的演变到战国末期,唯安泽县先称伊氏后称猗氏,属韩国上党郡管辖。《潞州志》、《山西历史地名录》均有铁定的记载。《史记》云:“秦政上党,韩不能救,其守冯亭以上党降赵”。因此荀子故里,只可能是弃韩归赵后的位于山西南部的安泽。荀子名况,相传战国时期出生在绛州(荀城)。

河北邯郸说

这种意见认为以上的两种意见都不可信。《史记》把荀子称“赵人”,而没有称“赵国人”。赵国在战国时期的疆域很大,包括河北、山西大部,还有内蒙、山东、河南的一部分。司马迁是一位十分严谨的史学家,他既然不称荀子为“赵国人”,只称荀子为“赵人”,按照约定俗成的解释,“赵人”只可以解释为邯郸人。因为邯郸是赵国的都城,只有邯郸才可以称“赵”,其它的地方是不能够称“赵”的。

详情请参阅著名荀子研究专家刘志轩先生的《荀子籍贯考辨》。

山西新绛说

荀子祖籍古苟国。现今新绛县北之席村,原称荀城,即古荀国之都城。春秋时期荀国被晋国所灭。战国时期三家分晋之后,绛州一带本属魏国。但因秦、赵、魏之间的战争,国境线犬牙交错,时有变化。绛州一带曾属赵国。临近的稷山县廉城,相传即赵国大将廉颇屯兵之地。故司马迁在《史记》中为荀子与孟子合写列传时,称荀子为赵国人。新绛城内龙兴寺发现《荀子故里》石匾额一块。当地至今流传着关于荀子的传说。

山西安泽说

学者研究确认了随着历史的演变到战国末期,唯安泽县先称伊氏后称猗氏,属韩国上党郡管辖。《潞州志》、《山西历史地名录》均有铁定的记载。《史记》云:“秦政上党,韩不能救,其守冯亭以上党降赵”。因此荀子故里,只可能是弃韩归赵后的位于山西南部的安泽。荀子名况,相传战国时期出生在绛州(荀城)。

河北邯郸说

这种意见认为以上的两种意见都不可信。《史记》把荀子称“赵人”,而没有称“赵国人”。赵国在战国时期的疆域很大,包括河北、山西大部,还有内蒙、山东、河南的一部分。司马迁是一位十分严谨的史学家,他既然不称荀子为“赵国人”,只称荀子为“赵人”,按照约定俗成的解释,“赵人”只可以解释为邯郸人。因为邯郸是赵国的都城,只有邯郸才可以称“赵”,其它的地方是不能够称“赵”的。

详情请参阅著名荀子研究专家刘志轩先生的《荀子籍贯考辨》。

展开阅读全文 ∨

您可能感兴趣...

文章点评...

作者

李白

苏轼

白居易

杜甫

李清照

杨慎

辛弃疾

王维

曹雪芹

司马光

孔子

佚名

司马迁

陈继儒

孔尚任

罗贯中

孔颖达

陈寿

左丘明

韩婴

戴圣

蒲松龄

吴承恩

施耐庵

刘义庆

周公旦

公羊高

谷梁赤

干宝

冯梦龙

吴敬梓

王实甫

李昉

许仲琳

纪昀

元稹

王之涣

王建

西鄙人

李商隐

李汝珍

张华

孟子

子思

朱熹

颜师古

李端

刘希夷

宋之问

陆游

瞿佑

陶渊明

褚人获

凌濛初

陆人龙

李百川

朱松

李渔

洪昇

关汉卿

毛泽东

高明

高濂

吴文英

向滈

周紫芝

叶梦得

米芾

陈亮

章良能

周晋

刘因

朱彝尊

曾几

蔡确

范成大

纪映淮

刘向

欧阳修

虞似良

江淹

陈子昂

孟浩然

韦应物

卢纶

雍裕之

李涉

杜牧

汪遵

崔道融

庾信

晏几道

李之仪

项羽

虞姬

沙门郎思孝

耶律隆绪

耶律宗真

耶律洪基

张觉

微信公众号

微信小程序